数字农业未来六大农业科技方向及15项农业新技术

未来高科技农业六大发展方向

农业科技是农业发展的第一动力。 新中国成立以来,特别是改革开放以来,我国农业取得了巨大进步,农业科技在其中发挥了巨大作用。 未来的农业将是一个真正的高科技产业。

1. 分子农业

利用动植物分子遗传学、基因改造等生物技术大量生产蛋白质、药物、疫苗等物质,用于预防和治疗人类和动物疾病。 由于分子农业利用植物生产和提取物质,易于大规模操作和生产,从而为农业工厂化的发展奠定了科技基础。

分子农业已成为当前农业发展的主流。 除了利用转基因植物提取抗体外,马铃薯、大豆、油菜和水稻等农作物也被用来生产疫苗。 分子农业的出现,将农业产业拓展到医药健康领域。

2. 太空农业

这包括使用空间站和高空气球来携带农作物种子、微生物菌株和其他样本。 在太空宇宙射线、高真空、微重力等特殊条件下,诱发染色体畸变,进而导致生物遗传性状发生变异,实现快速有效的育种。 新品种空间诱变育种。

3.超级农业

超级方向一般有两种类型:

一是大。 利用高新技术,将大型动物的生长基因引入小型动物体内,培育出体型庞大、体型健壮的动物。 另外,通过倍性育种,可以获得株高、茎粗、叶大的高产蔬菜或外来观赏植物。

一个很小。 培育优良、优质、紧凑的微型动植物品种。 二是植物矮化育种。

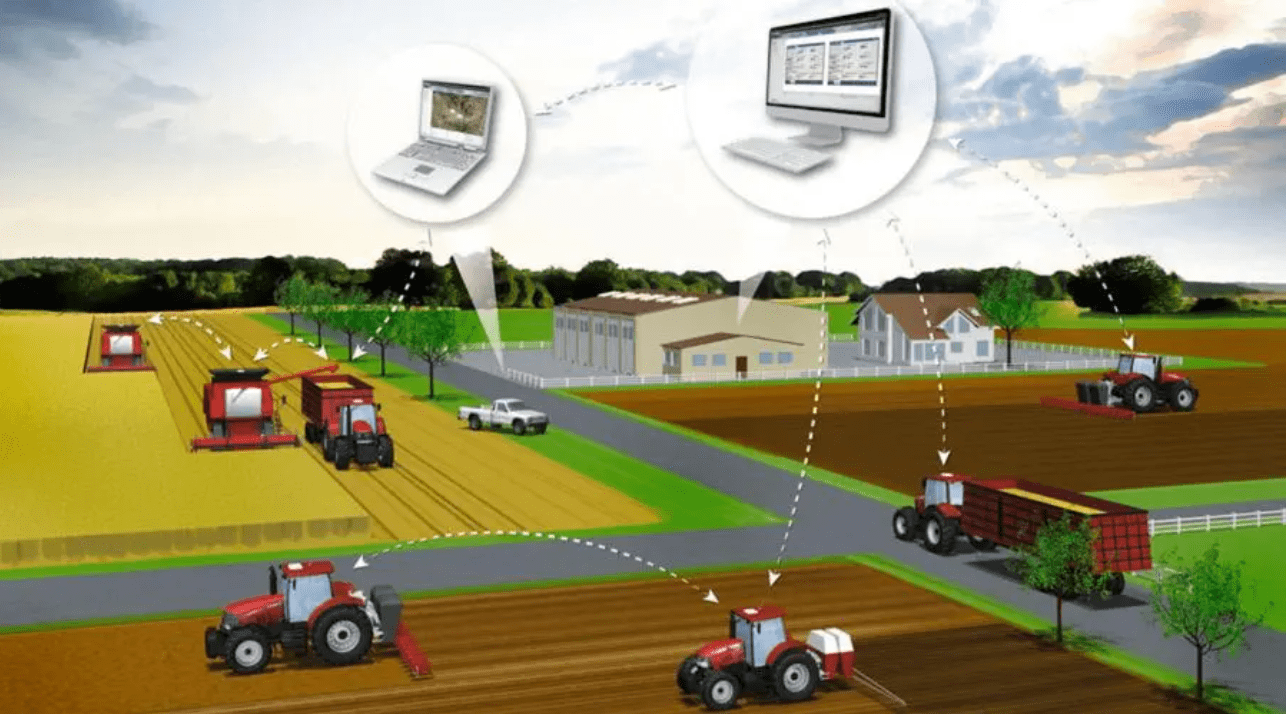

4.精准农业

以信息技术为支撑,实施基于空间变异、定位、定时、量化的一整套现代农业经营技术和管理的系统,是信息技术与农业生产充分融合的新型农业。

5.蓝色农业

在水体中进行的海洋水产农业和畜牧业活动。 包括在沿海浅水区、潮间带和潮上带的室内和室外水池和水池中进行的所有虾、贝类、藻类和鱼类养殖。

6.白色农业

它是以蛋白质工程、细胞工程、酶工程和综合基因工程为基础的工程农业。

白色农业生产环境高度清洁,生产过程无污染,产品安全无毒副作用。 另外,人们在工厂车间里穿着白色的工作服、戴白色的帽子从事劳动生产,因此被称为“白色农业”。

传统农业生产领域不断迎来技术投入和创新,提高产业供应链的信息获取能力和交互速度,重构农业生产链,农业生产效率成倍提升。 互联网时代的农业与传统农业相比发生了巨大的变化。 农业生产不再主要依靠人力。 科技驱动农业正在一步步成为现实。

即将改变世界的15项农业新技术

【传感器】可以实现农业生产过程的实时追溯,辅助分析农作物、牲畜、农业机械设备的状态。

【食品】可以直接受益于基因重组技术。 也许有一天,人类可以直接在实验室中生产肉制品。

【自动化技术】对农业也有很大帮助,可以通过大型机器人、微型机器人对农作物进行工厂级的检查和维护。

【工程技术】包括与农业相关的各种新技术、新工具和新经济领域。 其中最有趣的是合成生物技术,它允许单细胞生命有效重组以获得燃料,副产品用于有机化学和智能设备。

1. 传感器

1、空气和土壤传感器:这些传感器可以为自动化农业提供基础补充,实时了解农业、林业或水源的现状。 2013年已在科研中落地,预计2015年成为主流技术并广泛推广。

2.设备远程信息处理:让拖拉机等机械设备在即将发生故障时提前向机械师发出警报。 2013年已在科研中落地,预计2016年成为主流技术,2017年得到广泛推广。

3、牲畜生物识别技术:集成GPS、RFID和生物识别技术的项圈,可以自动识别并实时传输牲畜的重要信息。 预计到2017年才能在科学研究中实现,到2020年将成为主流技术并广泛推广。

4.作物传感器:无论土地多么肥沃,都可以使用高分辨率作物传感器来检测需要施肥的量。 光学传感器或无人机可以利用远红外技术来检测田间作物的健康状况。 预计2015年才能在科研中实现,2018年成为主流技术,2019年得到广泛推广。

5、基础设施状况传感器:可用于监测建筑物、桥梁、工厂、农舍等基础设施的振动和物质状况。 该传感器与智能网络结合使用,可以将关键信息反馈给相关维护人员或机器人。 预计到2021年才能在科学研究中实现,到2025年成为主流技术,到2027年得到广泛推广。

2. 食物

6、基因食品:基因技术可以创造新的动植物食品原料,更好地满足生物和生理的需要。 转基因食品与转基因食品的不同之处在于,它们完全是从头开始创造的。 预计到2016年才能在科学研究中实现,到2021年成为主流技术,到2022年得到广泛推广。

7、培养肉:又称体外肉,是指不是来自活体动物的肉制品。 目前有很多科研项目在进行人造肉实验,但迄今为止还没有生产出可供公众消费的人造肉。 预计到2017年才能在科学研究中实现,到2024年成为主流技术,到2027年得到广泛推广。

3、自动化技术

8.变速收获控制:未来收获控制技术是基于现有地理定位技术开发的,可以通过减少重叠播种来节省种子、矿物质、肥料和除草剂。 根据待播种地的形状和生产力水平制定具体的播种计划,然后可以因地制宜地利用拖拉机或农业机器人在土地上的不同位置播种种子。 2013年已在科研中实施,预计2014年成为主流技术,2016年得到广泛推广。

9.快速迭代选育:这是下一代选育技术,可以定量分析育种的最终结果,然后从算法角度提供改进建议。 预计2014年才能在科学研究中实现,2017年成为主流技术并广泛推广。

10、农业机器人:常用于收割、水果采摘、犁地、土壤维护、除草、耕作、灌溉等自动化农业生产,预计2018年才能在科研中实现,成为主流技术到2020年,到2021年广泛推广。

11、精准农业:根据田间各种变化因素的监测结果进行农业管理。 利用卫星图像和先进的传感器,农民可以优化回报,同时节省大量资源。 更好地了解作物变异性、地理相关的天气数据和精确的传感器可以改进自动化决策和农业技术。 预计到2019年才能在科学研究中实现,到2023年成为主流技术,到2024年得到广泛推广。

12、机械化农场社区:假设几十个甚至上百个农业机器人与数千个微型传感器结合,就可以形成一个机械化农场社区,可以自动监测和监控,无需人工操作。 预测、种植和从土地上提取农作物。 预计到2023年才能在科学研究中实现,到2026年将成为主流技术并广泛推广。

4、工程技术

13、封闭式生态系统:不需要与外界进行物质交换的生态系统。 理论上,这个封闭的生态系统可以将废物转化为氧气、食物和水,以维持系统内的生命活力。 这样的系统已经存在,但由于技术限制,这些封闭生态系统的规模仍然相对较小。 预计到2015年才能在科学研究中实现,2020年成为主流技术,2021年得到广泛推广。

14. 合成生物学:合成生物学涉及使用标准化组件对生物学进行编程,就像今天的计算机使用标准化库进行编程一样。 合成生物学将在现有生物技术的基础上进行大规模创新和扩展,最终目标是使人类能够设计、构建和修复各种技术支持的生物系统。 2013年已在科研中实施,预计到2023年成为主流技术,到2024年得到广泛推广。

15、垂直农业:这是现代农业的自然发展方向之一。 垂直农业可以在专用或混合用途的摩天大楼中种植植物或动物。 利用类似于温室的技术,垂直农业可以使用节能灯模拟自然光。 垂直农业有很多优点,包括全年种植农作物、不受天气影响、实现城市粮食自给自足以及降低运输成本。 预计到2023年才能在科学研究中实现,到2027年将成为主流技术并广泛推广。

十年来我国农业科技30项标志性成就

党的十八大以来,我国农业科技取得一系列重大突破。 农业科技整体研发实力进入世界前列,在生物育种、土壤改良、畜禽养殖、植保与病害防治、精准栽培、设施农业等方面,形成一大批标志性成果农业机械装备、产后处理、质量安全、绿色发展等领域成果涌现,创新水平位居世界第一。

1. 水稻基因组学研究与应用国际领先

开创了水稻研究从传统遗传图谱向全基因组水平的转变,引领了水稻精准设计与育种的新方向,克服了水稻生产中产量与多个重要性状相互制约的全球性育种难题,突破了水稻生产中产量与多个重要性状相互制约的难题。在米饭中。 超高产优质协同改良的理论和技术瓶颈奠定了我国在水稻新品种创制理论和技术领域的国际领先地位。 这是农业领域重大基础理论突破,具有全球性、革命性意义。

2、超级稻亩产突破1000公斤

全国各地水稻科技创新团队培育出一批亩产1000公斤以上的超级稻新品种,年均推广面积超过1.3亿亩。 2018年,“超优千号”品种在云南个旧再次创制百个超级杂交稻品种。 示范区亩产达1152.3公斤,再创新高。 超级稻的研发和应用已成为农业科技自主创新和协同研究的典范,为保障我国粮食安全发挥了重要作用。

三、水稻育种屡获重大新突破,育种水平迈上新台阶。

创新的两系杂交水稻技术,建立了有效利用光热不育系两系杂交水稻杂交优势的新途径,实现超级杂交稻超高产、高米品质和强抗性的有机结合。 提出早稻超高产育种理论和方法,创制优质水稻新种质。 培育出中家早17号、龙井31号、五丰优T025等优质新品种,为确保口粮绝对安全提供了坚实的科技支撑。

4、寒地优质、高产、多抗的龙粳系列早粳稻新品种处于世界领先水平。

创造了独特的寒地早粳稻育种理论和技术体系。 在优良种质材料创制和优质、高产、抗寒地区早粳稻新品种培育方面达到国际同类研究领先水平。 黑龙江省内外累计推广1.37亿人次。 亩。

5.节水抗旱水稻——水稻遗传资源创制、保护、研究与利用

节水抗旱水稻结合了水稻高产优质的特点和旱稻节水抗旱的特点。 种植于高产稻田,节水、减排、节省劳动力; 种植并扩大水稻种植面积。

6.我国首次鉴定玉米和水稻趋同选择关键基因

鉴定了调控玉米穗行数的关键基因KRN2,发现水稻同源基因OsKRN2和玉米KRN2的功能和选择机制是保守的,为KRN2和OsKRN2基因的功能性敲除创造了新材料。 玉米、水稻产量可分别增产10%。 %、8%,无负面影响。 它为作物育种提供了战略遗传资源,为作物驯化机理分析和未来作物育种奠定了重要的理论基础,为从头驯化或再驯化创造新作物提供了有价值的信息。

7、玉米粮食收获新品种及配套技术体系综合应用

攻克了选择适合机收的品种、收获时籽粒破损率高等行业技术难题,审定了一批优良新品种,提出了从病虫害防治到专用联合收割机械的综合解决方案,使我国玉米粮食丰收新的。 品种推广面积从“十二五”末的零星发展到2019年超过2000万亩,实现了育种目标和生产方式的转变。

8、转基因玉米、大豆新品种培育成功

目前已成功培育11个转基因抗虫、耐除草剂玉米,3个转基因耐除草剂大豆获得生产和应用安全证书。 开辟了自主培育转基因抗虫耐除草剂玉米和耐除草剂大豆之路,填补了国内空白,实现了转基因研发从赶超到跨越的重大转变,为转基因研发奠定了坚实基础。发展现代种业。

9、冬小麦节水新品种及配套技术综合应用

攻克了节水品种品质不高、不增产的技术难点,实现了小麦“节水、节肥、简化、高产”四个统一。 五年累计推广面积超过1.1亿亩,帮助解决了华北地区水资源短缺和地下水过剩问题。 作出了重要贡献。

10、小麦-麦草远缘杂交引领国际小麦遗传改良

突破小麦与麦草远缘杂交难题,丰富抗性、高产和遗传多样性的育种来源。 我们开创了“滚动一代回交育种”方法,创新和加速小麦多样化抗病优质遗传资源的利用,建立了分子标记辅助选择技术体系。 突破了耐热小麦品种培育的瓶颈问题,建立了耐热小麦资源创新和高效利用的技术体系。 中麦895、农大1108、农大5181等一批优质高产小麦品种在全国大范围选育和推广。

11.破解小麦“癌症”的遗传密码

我国首次从小麦近缘植物纤维草中克隆了抗赤霉病基因Fhb7,揭示了其遗传和分子调控机制。 找到了解决全球性小麦赤霉病问题的“金钥匙”,并培育出了新品种。 “山农48”已审定,正在推广种植。 转录因子 FgPacC 介导一种新的表观遗传机制,使小麦赤霉病适应宿主的高铁环境。 研究成果有助于深入了解病原菌寄主适应性的分子机制,为制定赤霉病防治新策略提供理论依据。

12、高效单倍体育种技术体系全球领先

在国际上率先建立了小麦、番茄、油菜等双子叶植物单倍体诱导体系,并创造了高效单倍体加倍技术,形成了新的育种模式。 该技术用于培育新中农大678和京农科728,该品种已累计推广面积超过1亿亩。 该成果与应用基础研究和育种实践紧密结合,打造高效的单倍体育种技术体系,具有重大的科学意义和应用价值。

13、油菜生产全过程机械化取得重大进展

攻克了油菜生产从播种、田间管理到收获的机械化技术难点,创造了可在全国油菜主产区复制推广的高产高效生产模式。 全国油菜种植、收获综合机械化水平由2007年的不足20%提高到2018年的53.6%。

14、大豆、油菜新品种创制

建立了大豆广适高产育种技术体系,培育出中黄13、中豆63等广适高产大豆新品种,培育出转基因大豆新种质中黄6106、DBN9904,并培育出具有完全自主知识产权的优质大豆品种。 油菜新品种中油杂19、中油杂501,含油量高、双低、高产、多抗、适应性广。 “花油杂62R”、“花双5R”、“花油杂5R”、“花油杂115R”产量高。 高油、抗倒伏、抗根肿病的优异特性,结束了油菜生产上无抗根肿病品种的被动局面。 每亩收入增加300-500元,显着促进了我国大豆油育种技术的提高和生产发展。

15.我国荷斯坦牛基因组选择分子育种技术体系的建立及应用

创建了具有自主知识产权的中国荷斯坦牛基因组选择分子育种技术体系,被农业农村部指定为我国荷斯坦幼牛遗传评价的唯一方法。 2012年起在全国范围内推广使用,提高了种牛选择的可靠性。 性,大大缩短育种周期,加快遗传进步,全面提高我国奶牛育种水平。

16、乡村振兴路上的“领头牛”——花溪牛

经过43年的杂交改良和不断选育,我国成功培育出肉牛新品种“华西牛”,并已审定并获得国家畜禽新品种证书。 其生产性能和综合质量与国外主要证书性能相当。 预计到2027年,每年提供入境种公牛500头,主导品种核心种源进口替代率达到80%。 这将大幅降低核心品种来源进口比例,实现核心品种来源自主可控。

17、自主培育白羽肉鸡、鸭新品种,有效缓解白羽肉禽“卡脖子”现象。

培育出我国首批白羽肉鸡新品种“光明2号”、“盛泽901”、“沃德188”。 主要生产性能与国际主流品种基本相同,实现了我国白羽肉鸡品种“从0到1”的发展。 突破。 创造了多项肉鸭养殖新技术和肉鸭品系资源库,培育出“中武草原白羽肉鸭”、“中新白羽肉鸭”新品种(系)以及抗基因3型鸭。 甲型肝炎病毒特化毒株打破了樱桃谷鸭等国外品种对中国市场的垄断。

18、耐高温衣原体扇贝“蓬莱红2号”

发明了新型高效全基因组标记筛选分型技术、多类分子标记高通量通用分型技术等一系列技术,突破了水生生物全基因组育种分析的技术瓶颈,发展贝类分子育种技术。 和具有完整知识产权的贝类遗传评价系统,培育出一批高产、抗逆、经济效益显着的新品种。 其中“蓬莱红2号”是水产领域首个全基因组选育品种,引领水产种业技术发展。

19.分析园艺作物遗传密码,引领蔬菜基因组学发展

破译了第一种蔬菜作物——黄瓜的基因组遗传密码,培育了‘蜀研’系列黄瓜品种,分析了马铃薯自减的遗传基础,培育了世界首个概念性二倍体马铃薯品种“优薯1号”。绘制了黄瓜、番茄、西瓜、大白菜、甘蓝等蔬菜作物的完整基因组序列图谱和突变图谱,使我国蔬菜基因组学学科进入世界领先行列。

20.我国实现了橡胶树种源自主可控。

突破了橡胶树次生体细胞胚循环利用技术,在国际上首次实现“热研7-33-97”等我国自主培育的橡胶树品种体细胞胚苗规模化选育。 我国建成全球首个天然橡胶胚苗规模化生产示范基地,年生产能力超过100万株。 为实现橡胶树种自主可控、保障国家战略物资安全供应、推动产业高质量发展提供科技支撑。

21、H7N9禽流感疫苗研发成功并大规模应用

禽流感疫苗研发创新团队在全球率先研发出高效H5/H7二价禽流感灭活疫苗,阻断了H7N9病毒从动物到人类的传播。 “从动物源头控制人畜共患传染病”模式取得了成功。

22、猪病毒性腹泻三联活疫苗研制成功并应用

攻克了三种猪腹泻病毒疫苗创制和生产的世界性难题,实现了“一针防三病”的效果。 产品已推广应用超过6000万头母猪,为我国养猪业健康发展做出了贡献。 的重要贡献。

23.草地贪夜蛾等迁飞性害虫防治技术取得突破

阐明了草地贪夜蛾的生物学和发生规律,建立了实时监测预警技术体系,自主研发了生物农药苏云金芽孢杆菌工程菌株G033A,创造了我国第一个具有自主知识产权的基因工程微生物农药,打破了国际领先水平。创同类产品垄断,田间防治效果达到85%以上。 研发新型种衣剂、造粒工艺和植保无人机应用技术,综合防治效果显着提高。 该技术体系已得到大面积示范应用,并被联合国粮食及农业组织推荐给全世界。

24. 蔬菜基因组学研究利用国际领先地位

攻克了利用多组学研究复杂作物性状的重大难题,开辟了从基因组到蔬菜新品种的技术路径,引领了国际蔬菜育种新方向,为优良蔬菜品种培育奠定了理论基础在我的国家。

25、自主基因编辑工具突破种业核心关键技术

我国研制出两款具有自主知识产权的“基因剪刀”Cas12i和Cas12j,突破传统育种难以解决的遗传障碍,实现特定性状的精准改变,彻底颠覆农业生物遗传的技术路径提高和育种效率,弥补我国在基因编辑工具领域的技术差距,打破了国外对该技术的垄断。

26、“梨树模式”为黑土保护和利用提供了“良方”。

通过废弃秸秆还田,“梨树模式”可保持土壤永久覆盖、最小化土壤耕作、植物种类多元化发展,实现黑土保护与利用并举,增加土壤蓄水能力,有效抑制解决土壤沙化问题,充分盘活黑土,提高黑土利用效率,增加粮食产量。

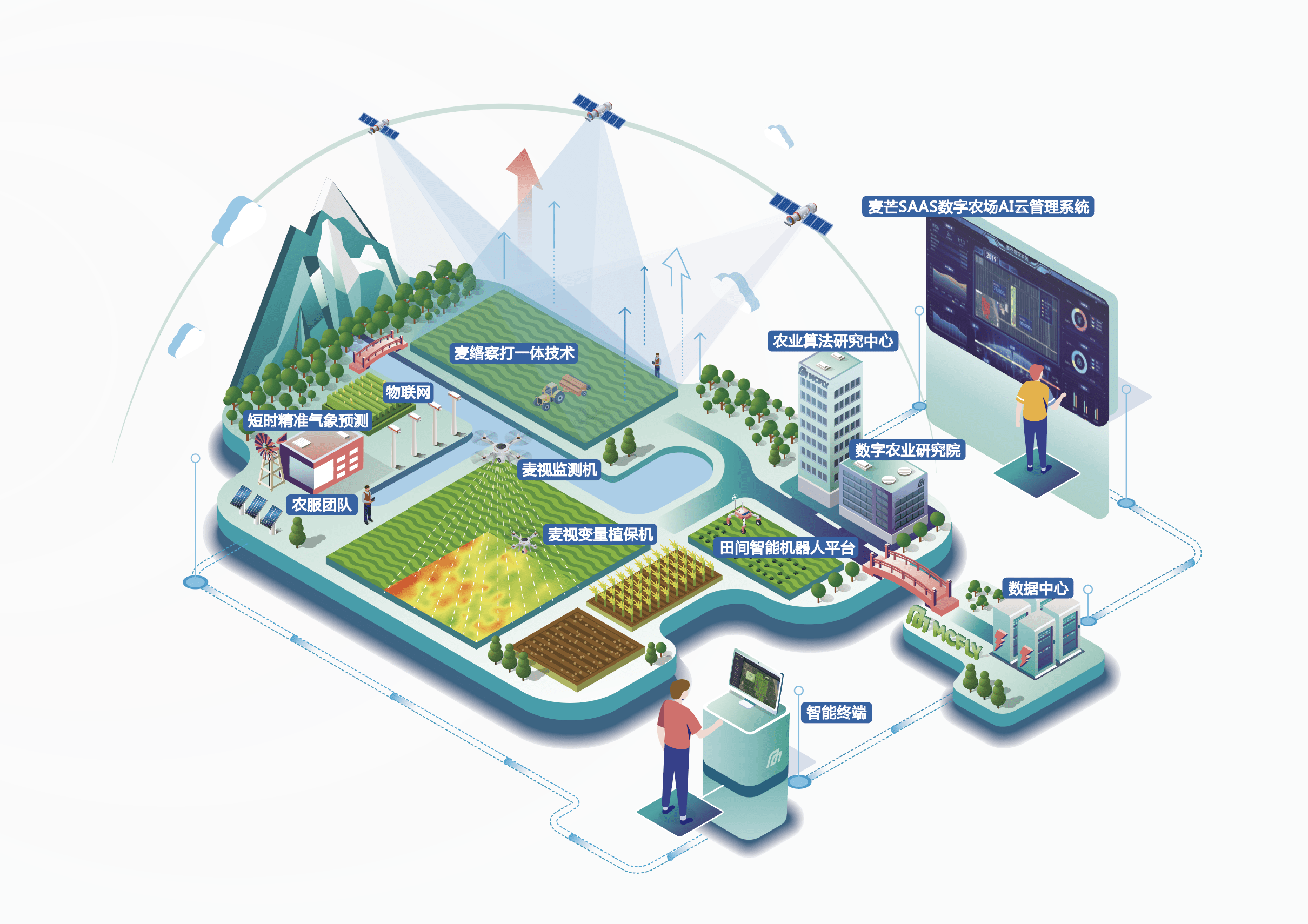

27.构建“天地一体”农业传感系统,服务国家粮食生产决策

构建多源多尺度农作物遥感监测技术体系,建立天(遥感)空(航空)地(地面传感网)农业传感体系,服务宏观决策长期引领全国粮食生产并在全球范围内推广。 灾害信息快速获取、星机地一体化、旱涝灾害动态分析、灾情评估等关键技术取得突破,高精度、大范围、短周期干旱建立洪涝灾害遥感监测系统,实现全国旱情常态化监测。

28. Create a smart LED plant factory technology system and develop a new model for future agricultural development.

Aiming at the common key technologies that urgently need breakthroughs in plant factories, a series of research and development work has been carried out such as plant LED energy-saving light sources, intelligent management and control, crop quality control and rapid breeding. In light formula construction and LED light source creation, light-temperature coupling energy-saving temperature regulation, light- Major breakthroughs have been made in collaborative nutrition regulation and rapid crop breeding technology, and a smart LED plant factory technology system with independent intellectual property rights in my country has been created and widely used at home and abroad.

29. The world's first 100,000-ton cruising smart breeding work ship

The "Guoxin No. 1" breeding work vessel has a total length of 249.9 meters, a displacement of 130,000 tons, and a breeding water body of 90,000 cubic meters. The breeding density is 4-6 times that of offshore cages. The breeding cycle is shortened by 1/3. It can carry out large yellow croaker, stone It cultivates famous fish species such as grouper and Atlantic salmon, with an annual output of 3,700 tons, providing the world with the "Chinese solution" for deep-sea aquaculture.

30. Functional gene transfer from plants to animals was confirmed for the first time

After 20 years of tracking research, it was discovered that the "super pest" Bemisia tabaci can obtain defensive gene functions from host plants, and has the ability to "use a spear with a son and attack a shield with a son". This is the first study to confirm the existence of functions between plants and animals. The phenomenon of sexual gene horizontal transfer reveals how insects use horizontal transfer genes to overcome host defenses, opens up a new perspective for exploring the adaptive evolution of insects, and also provides a new generation of target gene-guided precise green field control technology for whitefly. R&D provides new ideas.