春种秋收冬藏夏长探索中國農書中對節氣運用的知識與實踐

春种秋收,冬藏夏长——探索中國農書中對節氣運用的知識與實踐

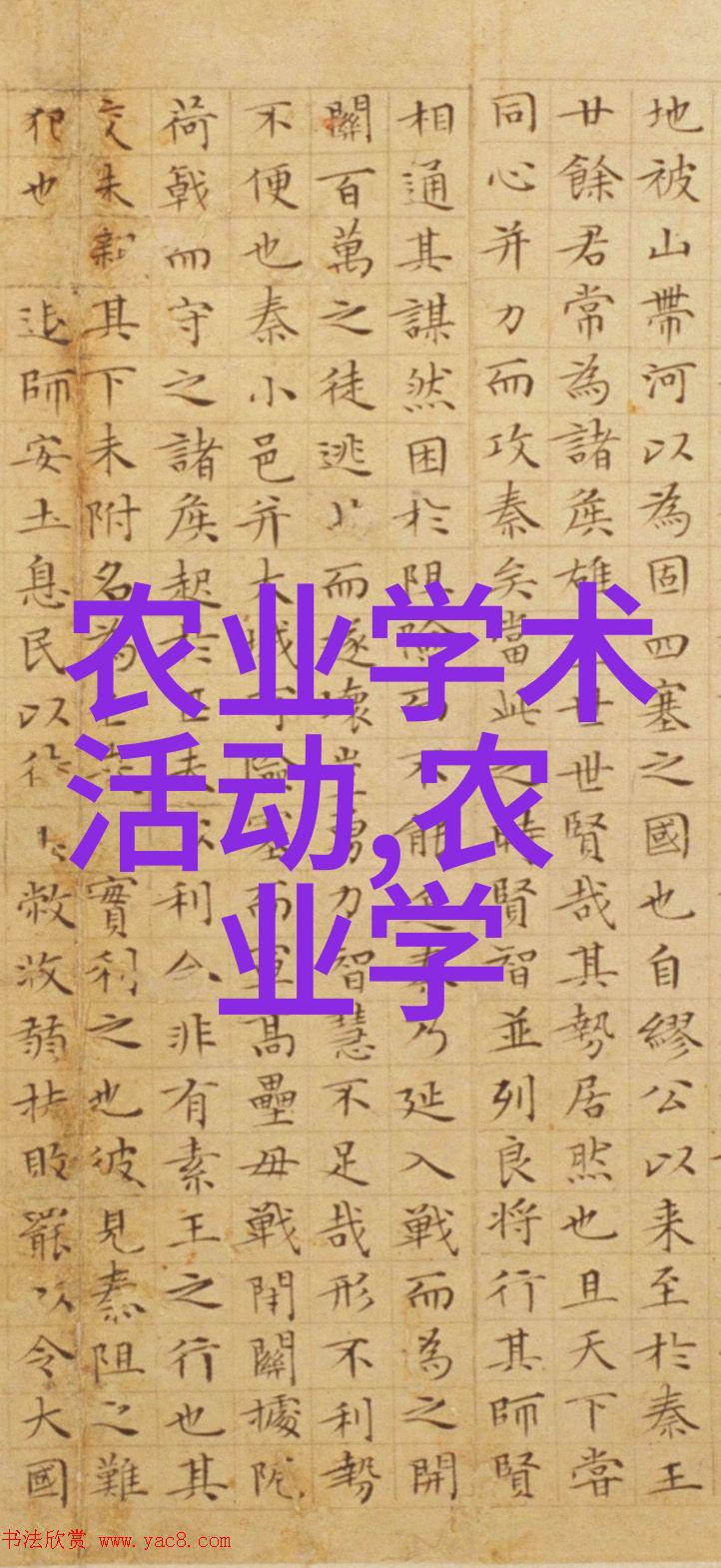

在悠久的歷史長河中,中國古代農書不僅僅是一本簡單的耕作指南,它們是智慧的結晶,是人民對自然界深刻理解和豐富創造力的產物。《易經》、《管子》、《吳越春秋》等,這些古籍中的「時」、「季」、「氣」等字詞,不僅描繪了農業生產過程,更反映了古人對節氣運用於農事活動中的深刻洞察。

《春種》,這個詞語似乎很平凡,但它背後卻蘊含著無數年的智慧和汗水。在《齊民要術》的開篇就有明確的規定:「春之時,以雨為先」,這正是根據觀測天象、分析土壤條件來確定播種時間的一種科學方法。早在戰國時代,許多文人學者就開始關注到日照和降雨量如何影響植物生長,而這些都是基於觀察日月星辰變化而得出的。

然而,這並不是說他們完全依賴天象來決定耕作時間。相反,《管子·內外兵》提出了「四時五行」的理論,即每個季節應該進行不同的工作,這既包括了耕作,也包括了其他相關事務。而且,在《列子·汤问》中記載,有一位名叫尹喜的人,他能夠通過觀察星宿來預測大旱或大飢荒,因此他的知識被視為非常珍貴。

隨著時間的推移,一系列更加詳細精細的地理地形特征也被加入到了農書之中,如山谷、丘陵、高原、平原等不同地勢下所需採取的不同耕作措施。例如,《盧氏年譜》的作者盧植提出了一套以土地類型分辨適宜種植各類蔬菜和穀物的心得法則。他認為,稻米最適合低洼濕潤的地方,而豆科植物則適合較高較干燥的地帶。

此外,由於中國幅員廣闊,每個地區都有其獨特的地理環境,所以各地方域發展出自己的特殊技術。此如江南地區因擁有肥沃而湿润的地貌,其居民專門發展出了浮田灌溉技術;北方則因寒冷干燥,更需要發展出厚重護土技術以保證冬眠期中的溫度控制。此時候,我們可以看到一個又一個小小的小城堡般構筑起來,用以保護幼苗免受凍害,一直延伸到漫長冬眠期。

但是,並非所有文章都只是描述怎麼做,而是還包含了一定的教訓性質,如同老師向學生傳授智慧一般。在《荀卿問疾病治療法》,荀卿詢問醫師治療病毒的方法,醫師回答說:「病從腑腑起。」他進一步解釋道:如果是在清晨,那麼應該飲食均衡,如果是在白晝,那麼應該注意休息。如果是在夜晚,那麼應該避免辛辣食品。但即使如此,他仍然強調,最重要的是要根據個人體質進行調整,因為每個人都是獨一無二的存在。

總之,中國古代農書不僅是一部紀錄耕作者技藝的手冊,它更是一部集成百年經驗與智慧的大典。它教導我們如何尊重自然,不斷探索與實踐,使我們今天能夠在快速變化的大環境下找到自己位置。我們可以從裡面找到答案,不必急于求成,只需耐心去閱讀那些由前人的血淚洗禮而成的事蹟,就能領悟到那份真正堅韌不拔的情懷。我們現在就讓這份情懷引領我們走向未來吧!